Il y a près de deux semaines, les ministres africains des Mines et d’autres dirigeants mondiaux se sont réunis à Paris pour débattre du rôle du continent dans l’avenir des minerais stratégiques et de l’approvisionnement responsable. Lors du dialogue de haut niveau sur l’Afrique organisé par l’OCDE, un message a été martelé : l’Afrique doit aller au-delà de l’exportation de matières premières brutes et investir dans le raffinage et la fabrication locales.

L’objectif ? La création de valeur — la capacité à transformer les minerais stratégiques sur place et à produire chez elle des composants pour batteries.

Pourtant, derrière ces déclarations volontaristes, un silence retentissant demeurait.

Pratiquement aucun intervenant n’a souligné le rôle prépondérant de la Chine dans la chaîne mondiale d’approvisionnement en minerais stratégiques. Plus qu’une simple omission diplomatique, ce silence révèle une réticence plus profonde à affronter une réalité inconfortable : la montée en valeur ajoutée de l’Afrique dépendra non seulement de son ambition, mais aussi de sa capacité à rivaliser avec — ou à coopérer stratégiquement avec — la Chine, premier acteur mondial du raffinage.

Le ministre des Terres du Ghana, Emmanuel Armah-Kofi Buah, a présenté des plans pour transformer le lithium sur le sol ghanéen. Le ministre nigérian des Minéraux solides, Dele Alake, a insisté sur des réformes destinées à attirer des investissements dans le raffinage du lithium et du minerai de fer. Quant à Leila Benali, ministre marocain de la Transition énergétique et du Développement durable, elle a positionné son pays en tant que plateforme stratégique de transit et de certification, via une nouvelle initiative baptisée « Corridor OTC » (Origine, Transit, Certification).

Si ces ambitions sont louables, leur concrétisation au sein d’écosystèmes industriels fonctionnels exige de surmonter d’importants obstacles : pénuries d’énergie, déficits d’infrastructures, rareté de l’eau, faiblesses logistiques, insuffisance de compétences techniques et contraintes financières, pour n’en citer que quelques-uns. Autant de freins que la Chine a passée deux décennies à démanteler systématiquement, tout en innovant pour trouver des solutions durables.

Pourquoi la production de batteries n’est pas (encore) rentable en Afrique

Produire des batteries — ou même des matériaux intermédiaires tels que l’hydroxyde de lithium de qualité batterie — requiert bien plus que des réserves de minerais. Il faut un accès régulier à une électricité bon marché et fiable.

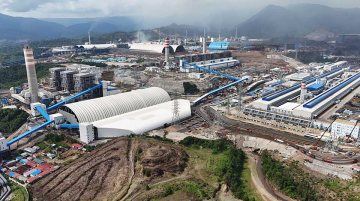

En Chine, les zones industrielles bénéficient d’énergies subventionnées (charbon, hydraulique, nucléaire) et visent à tirer 50 % de leur électricité de sources bas-carbone (hydro, solaire, éolien, nucléaire et stockage) d’ici à 2028. En comparaison, des pays comme le Zimbabwe, l’Afrique du Sud et le Nigeria subissent des coupures fréquentes, compromettant la stabilité industrielle.

L’eau constitue un autre intrant critique : la transformation du lithium est particulièrement gourmande en eau. Alors que la Chine a massivement investi dans le recyclage et la désalinisation, de nombreux pays africains souffrent de pénuries chroniques, aggravées par la sécheresse et des systèmes de gestion de l’eau sous-développés.

La technologie, enfin, est l’ingrédient le plus difficile à acquérir. Malgré les appels à la montée en valeur ajoutée, la plupart des pays manquent de capacité technologique et de savoir-faire industriel pour rivaliser dans les segments intermédiaires et aval de la chaîne de production de batteries.

En Chine, on utilise des technologies de pointe et l’automatisation robotisée pour le raffinage et la transformation des minerais — réduisant les coûts de main-d’œuvre et garantissant qualité et constance. Même si la Chine consentait à exporter certaines de ces technologies, en assurer la pérennité exigerait un investissement à long terme dans le capital humain : formation technique, maintenance et intégration de systèmes.

Par ailleurs, Pékin adopte une position restrictive concernant l’exportation de technologies de traitement de haut niveau, notamment celles concernant les terres rares lourdes et autres minerais critiques à double usage civil et militaire. Ces contrôles à l’exportation témoignent de la prudence stratégique de la Chine et pourraient limiter sévèrement le transfert de technologie vers les pays africains cherchant à développer leurs capacités en aval.

Les décideurs africains poursuivent-ils un mirage ?

Cette situation soulève des questions dérangeantes mais nécessaires : les dirigeants africains sont-ils véritablement engagés en faveur de la création de valeur ajoutée ou se contentent-ils de répondre aux attentes publiques ? Si leur engagement est sincère, pourquoi aborde-t-on si peu les coûts réels et les défis pratiques d’une montée dans la chaîne de valeur ?

Prenons l’appel général à construire des raffineries et fonderies nationales. Sur le plan économique, cette approche est profondément bancale : dépourvus d’économies d’échelle, d’infrastructures fiables et de chaînes d’approvisionnement régionales intégrées, nombre de ces projets risquent de devenir des éléphants blancs — des installations coûteuses sans retour sur investissement durable.

Si certaines entreprises chinoises se sont associées à des gouvernements africains pour implanter des usines de traitement, le niveau de création de valeur reste limité : dans le cas du lithium, la plupart des projets s’arrêtent à la transformation du minerai brut en concentré, sans aller jusqu’à la production de composés à plus forte valeur ajoutée comme le carbonate ou l’hydroxyde de lithium, qui nécessitent des technologies et expertises plus avancées.

Comme le souligne Morgan Bazilian, directeur du Payne Institute à la Colorado School of Mines, le segment « midstream » — le raffinage des minerais en produits chimiques et métaux industriels — est stratégiquement crucial et restera probablement sous contrôle chinois pour un avenir prévisible.

La vérité tue-l’œil est que la Chine n’a guère d’incitation à céder son quasi-monopole sur le traitement des minerais — sauf si les pays africains se présentent unis et négocient depuis une position de force.

Plutôt que de dupliquer le modèle chinois, les nations dotées de minerais stratégiques gagneraient à définir des niches stratégiques, en créant des pôles régionaux où le traitement serait viable et rentable.

La Stratégie africaine pour les minerais de transition, récemment adoptée par l’Union africaine, offre un plan prometteur de collaboration régionale — mettant l’accent sur l’investissement dans des centres de traitement partagés au sein de corridors riches en ressources, comme le Copperbelt RDC-Zambie et la ceinture lithium Zimbabwe-Namibie.

Mais concrétiser cette vision nécessite plus qu’une simple convergence des politiques : il faut des investissements de fond dans les infrastructures énergétiques, tels que le barrage d’Inga en RDC ou le projet hydroélectrique de Cahora Bassa au Mozambique, pour alimenter en électricité fiable les zones de transformation. Il convient également d’établir des partenariats stratégiques avec des universités et entreprises chinoises pour développer les compétences en ingénierie minérale, automatisation et systèmes industriels, conditions indispensables à une création de valeur compétitive.

Il est temps d’ouvrir une discussion difficile

Le dialogue de l’OCDE a mis en lumière un fossé criant entre les ambitions africaines et les réalités structurelles des marchés mondiaux des minerais. Si le continent entend réellement capter davantage de valeur, il doit cesser de faire comme si la Chine n’avait pas des années d’avance.

La domination chinoise dans le raffinage et la production de batteries n’est pas le fruit du hasard : elle résulte d’une stratégie de long terme, soutenue par d’énormes investissements dans les infrastructures, une politique industrielle volontariste et des capacités technologiques, au-delà de l’accès aux minerais. L’Afrique doit élaborer sa propre stratégie — ancrée dans le réalisme, la collaboration régionale, la préparation des infrastructures et des partenariats ciblés — pour pouvoir rivaliser sur un pied d’égalité.